メールマガジン

- HOME

- メールマガジン

用途に合わせた方式選択:物流用バーコードリーダの選び方

物流搬送ラインの運用には欠かせない固定式バーコードリーダは、物流搬送ラインに使われ始めた当初は、選択肢としては唯一レーザ式しかありませんでした。その後、カメラ式が登場し、近年は撮像デバイスの性能向上に伴い、カメラ式の製品ラインナップも充実して物流搬送ラインへの採用も増えて来ています。

レーザ式バーコードリーダ

レーザ式バーコードリーダが物流搬送ラインに普及し始めたのは、もう40年近く前で、頑丈な筐体にヘリウムネオン(HeNe)ガスを封入したレーザチューブを積んだ非常に重量感があるものでした。

その後、30年程前には、レーザ光源は半導体レーザダイオードに置き換わり、固定式バーコードリーダのコンパクト化が進みました。更に半導体レーザダイオードは、変調技術の実装を生み、バーコードリーダからラベルまでの距離をリアルタイムで把握することができるようになりました。

-

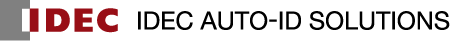

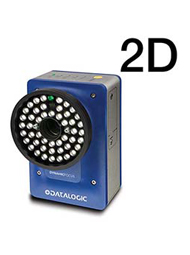

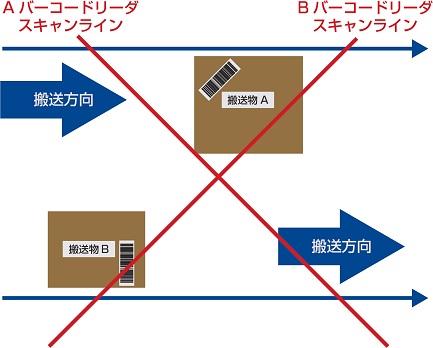

ASTRA™概要図

-

PackTrack™概要図

-

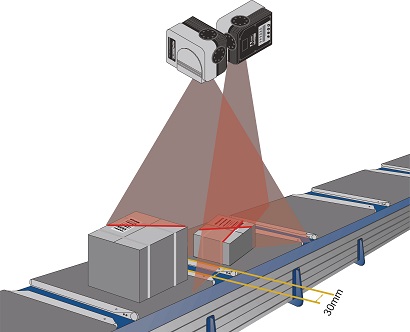

PackTrack™構成例

それ以前にもレーザ式バーコードリーダはトラッキング機能を有していましたが精度の低いものでした。距離の測定は外部センサを使い、物理的なフォーカスの切り替えも遅延時間が伴うため、一定距離の荷間隔が必要でした。

距離測定がもたらした高精度なトラッキング技術(PackTrack™)とレーザ切替フォーカス技術(ASTRA™)は、10cm程度に搬送間隔を狭めることを可能にし、物流施設の能力向上に貢献しました。

リニアカメラ式バーコードリーダ

リニア式カメラは20年以上前に登場していて、まだ当時は高出力のLED照明がなく、定期的に部品交換が必要なナトリウム照明が使われていました。ナトリウムランプと言えば、2010年頃まで高速道路のトンネルで良く使われていたオレンジ色の照明が有名です。デコーダも当時は、ハードディスク搭載のデスクトップPCに画像処理用のフレームグラバーボードを積んだものでした。

-

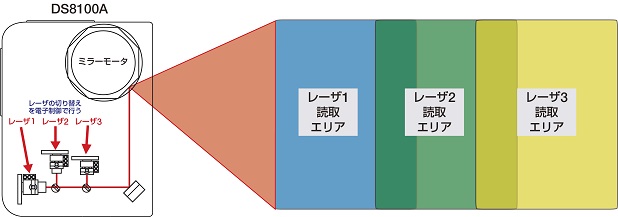

AV7000スキャンライン

レーザ式でも合成機能を備え、何回かのスキャン結果を合成することで、バーコードを全方向で読み取りすること可能ですが、バーコードにかすれが生じていると、ノーリードの発生に繋がり易い傾向にあります。カメラ式の場合、バーコード全体を画像で捉えますので、一部分のかすれではノーリードに繋がり難い特長があり、高いリード率を実現します。

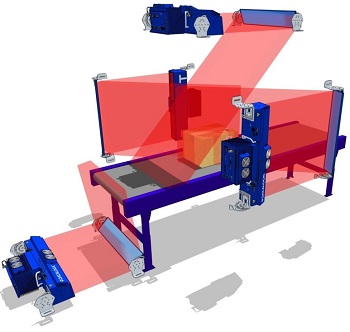

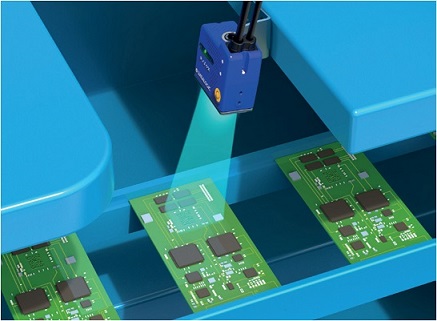

エリアカメラ式バーコードリーダ

エリアカメラ式バーコードリーダは、20年以上前に2次元コードを読み取るために登場しました。約30万画素のVGA(640×480ピクセル)カメラを搭載したものでした。その読み取りエリアは狭く、物流で使用するような大きさのバーコードを読み取れるものではありませんでした。

-

小型(WVGA~1.2MP)

-

汎用型(2MP)

-

大型(5MP~9MP)

レーザ式との比較に於いては、エリアカメラ式と同様に読み取り対象のバーコードにかすれが生じた場合に於いても読み取りミスが発生し難く、画像データの保存も可能な点があります。